<strike id="mewo0"></strike>

<ul id="mewo0"></ul> 2.2各大公司燃料電池汽車生產(chǎn)及應(yīng)用的預(yù)期日程安排

目前,作為燃料電池汽車的預(yù)期生產(chǎn)目標(biāo),概念車及樣車的時(shí)期已告一段落,而各大汽車生產(chǎn)商對(duì)燃料電池汽車生產(chǎn)的確切時(shí)間表尚不確定,因?yàn)樵谛录夹g(shù)發(fā)展的初期存在太多的不確定因素,包括技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性等。然而各汽車公司在自己制定的目標(biāo)中以及能源和汽車專家都認(rèn)為,燃料電池汽車的發(fā)展將按如下時(shí)間段進(jìn)行: 2002-04:在美國(guó),歐洲,日本實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車的示范車隊(duì); 2006-07:第二代燃料電池系統(tǒng)融人汽車技術(shù),車隊(duì)規(guī)模繼續(xù)增大; 2010:燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化推廣。 總的說(shuō)來(lái),大多數(shù)汽車制造商預(yù)計(jì)將在2010年左右實(shí)現(xiàn)全面的商業(yè)化。不過(guò) GM和Ford的態(tài)度比他們更堅(jiān)決,他們斷言到那時(shí)已經(jīng)可以生產(chǎn)大批量的燃料電池汽車。相對(duì)來(lái)講,Honda和Toyota對(duì)將來(lái)的計(jì)劃更謹(jǐn)慎,不過(guò)他們今年也加速了進(jìn)程,或許日本市場(chǎng)的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)及不斷增長(zhǎng)的政府投入將加速加快燃料電池汽車的全面商業(yè)化。

2.3國(guó)內(nèi)燃料電池及其在交通領(lǐng)域的進(jìn)展

我國(guó)的燃料電池研究始于1958年,經(jīng)過(guò)4O余年的積累與發(fā)展,已初步形成了一支學(xué)科專業(yè)較為齊全的研究與開發(fā)隊(duì)伍,研究條件明顯改善。尤其在PEMFC方面,總體水平與先進(jìn)國(guó)家的差距正在縮小。 在質(zhì)子交換膜燃料電池本體技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)上,1998年,北京理工及清華大學(xué)開發(fā)了燃料電池微型電動(dòng)車,2000年底上海神力科技有限公司開發(fā)了”氫動(dòng)力一號(hào)”游覽車,并亮相于2000年上海工博會(huì)。2001年1月,中科院大連化學(xué)物理所、電工所、東風(fēng)汽車公司研制了30kw燃料電池中巴車,北京綠能公司也于200年也裝出了自己研制的燃料電池車。另?yè)?jù)2003年8月最新消息,同濟(jì)大學(xué)與上海汽車集團(tuán)聯(lián)合推出了我國(guó)首輛燃料電池混合動(dòng)力轎車“超越一號(hào)”,并經(jīng)過(guò)了國(guó)家科技部檢驗(yàn)。作為我國(guó)第一代燃料電池混合動(dòng)力汽車的樣車,“超越一號(hào)”以桑塔納2000為基體,采用了我國(guó)擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的純氫燃料電池動(dòng)力平臺(tái),標(biāo)志著我國(guó)燃料電池汽車發(fā)展的里程碑,大大縮短了我國(guó)與世界先進(jìn)水平的差距。 同時(shí),我國(guó)在儲(chǔ)氫技術(shù)和車載制氫技術(shù)上有了一定的發(fā)展,2002年1月,中國(guó)科學(xué)院宣布啟動(dòng)知識(shí)創(chuàng)新工程重大項(xiàng)目“大功率質(zhì)子交換膜燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)及氫源技術(shù)”,這項(xiàng)重大項(xiàng)目的啟動(dòng)將為我國(guó)汽車工業(yè)在新世紀(jì)的跨越發(fā)展提供技術(shù)原動(dòng)力。因此,鑒于PEMFC電動(dòng)汽車在各類電動(dòng)汽車發(fā)展中的明顯優(yōu)勢(shì),應(yīng)該得到重點(diǎn)的發(fā)展。

三、國(guó)內(nèi)外氫源選擇的崛

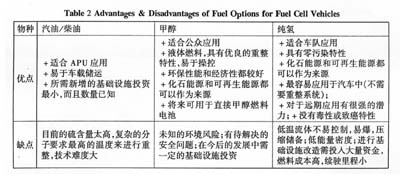

基于質(zhì)子交換膜燃料電池的燃料電池汽車需要?dú)錃庾鳛槿剂希鴼湓醇夹g(shù)已成為燃料電池商業(yè)化的技術(shù)瓶頸。因此Ford的一名高級(jí)技術(shù)研究人員指出,解決氫源的問(wèn)題比解決燃料電池本身更具有意義。 我國(guó)目前在燃料電池技術(shù)總體水平上與國(guó)際先進(jìn)水平還有很大差距,要想迎頭趕上,必須找到適合本國(guó)國(guó)情的最佳切入點(diǎn),即從經(jīng)濟(jì)性,能效性和環(huán)境性能方面都是最合理的燃料鏈。 下面將結(jié)合國(guó)外燃料電池氫源選擇相關(guān)研究的結(jié)果,以及國(guó)內(nèi)關(guān)于燃料電池氫源選擇的863軟課題的基本結(jié)論探討適合我國(guó)國(guó)情的方案。 3.1國(guó)外燃料電池氫源選擇的研究 近年來(lái),國(guó)外很多研究從”井口到車輪”的全生命周期角度評(píng)估了燃料電池汽車氫源的選擇方案。總的說(shuō)來(lái),大部分研究都將純氫,甲醇和汽油作為三種最主要的選擇來(lái)進(jìn)行研究。但由于評(píng)估中存在很多不確定因素,他們得到的結(jié)論不盡相同:Princeton的Ogden,DTI.的Thomas等認(rèn)為純氫燃料電池汽車最具優(yōu)勢(shì);而Methanex, Methanol Institute更傾向于甲醇燃料電池汽車;其他的一些科研機(jī)構(gòu)則客觀地闡明了三種燃料選擇的優(yōu)缺點(diǎn)。 總結(jié)前人研究,各種燃料選擇的優(yōu)缺點(diǎn)如表2:

由上可見(jiàn),三種燃料選擇各有利弊,要作出合理選擇就要考慮本國(guó)的能源結(jié)構(gòu),從國(guó)情出發(fā),選擇適合的氫源方案。

3.2國(guó)內(nèi)燃料電池氫源評(píng)估的主要結(jié)論

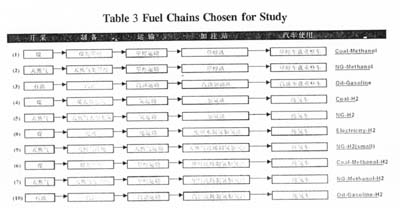

為探索適合我國(guó)能源國(guó)情的氫源基礎(chǔ)設(shè)施方案,國(guó)家高科技研究發(fā)展計(jì)劃(863計(jì)劃)設(shè)立了”燃料電池汽車氫源基礎(chǔ)設(shè)施工程前期研究”軟課題,旨在對(duì)氫能源進(jìn)行全生命周期的研究,并進(jìn)行車載制氫與加注站制氫的比較與分析,制氫技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性研究與比較。本課題是國(guó)內(nèi)首次從資源開采到汽車使用的全生命周期評(píng)價(jià),針對(duì)不同氫源選擇對(duì)能效、排放及經(jīng)濟(jì)性(3E)進(jìn)行系統(tǒng)分析,因此很有評(píng)估價(jià)值。大連化物所作為863軟課題的主要承擔(dān)單位之一,作出了大量首創(chuàng)性的工作,以下將簡(jiǎn)要介紹研究的結(jié)論。 首先根據(jù)科學(xué)可行的氫源方案篩選原則,從相當(dāng)多的燃料鏈中最終確定10條燃料鏈作為研究對(duì)象,如表3所示。

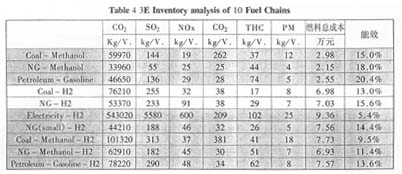

選取的燃料鏈主要還是集中在純氫,甲醇和汽油三種燃料選擇上,具體地,包括三條車載制氫燃料鏈,兩條大型管道輸氫和五條加注站制氫燃料鏈,基本涵蓋了近中期所有可行的技術(shù)路線。 接下來(lái)對(duì)所選10條燃料鏈進(jìn)行了環(huán)境,經(jīng)濟(jì)性和能效性(3E)的全面的評(píng)估,清單如表4所示:

上一頁(yè) 1 2 3 下一頁(yè)