<strike id="mewo0"></strike>

<ul id="mewo0"></ul>

編者按

2009年我國原油進口依存度首次突破國際公認的50%的警戒線。最新數據顯示,去年我國原油對外依存度再創新高。許多專家對我國原油對外依存度的持續攀升產生不安,認為這樣會對我國經濟的長期穩定發展造成影響。原油對外依存度高低對一國經濟發展到底意味著什么?而面對依存度高升又難以扭轉的局勢應該如何應對?本報記者走訪了部分專家。

產能受限

需求增加擴大進口

海關總署1月份公布的數據顯示,2010年全年我國進口原油2.39億噸,比上年增長17.5%。國內原油產量暫未有統計數據出爐,但據國家能源局去年10月底在第三季度能源經濟形勢發布會上預測的數字,去年全年原油產量可突破2億噸。我國原油對外依存度逼近55%。專家介紹,按照國際通行觀點,如果一國的石油進口依存度達到或者超過50%,說明該國已進入了能源預警期。2009年我國生產原油1.89億噸,凈進口原油卻達到1.99億噸,原油進口依存度首超50%的警戒線。

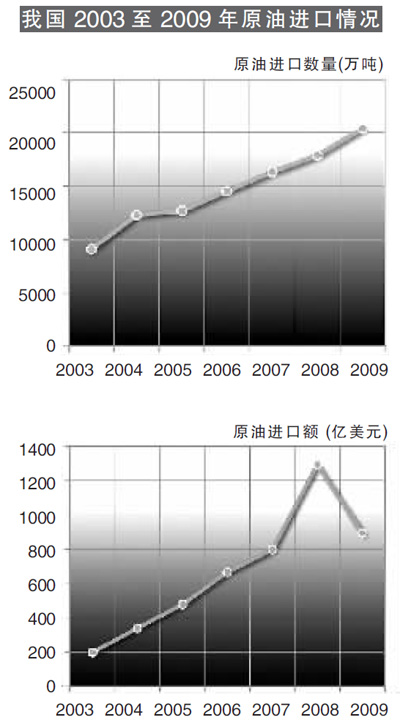

我國首次成為石油凈進口國是在1993年,以后凈進口量逐年增多。1997年,我國更是成為了原油的凈進口國。據廈門大學中國能源經濟研究中心主任林伯強介紹,2005至2008年國內原油產量基本維持在1.8億-1.9億噸的水平,表明現階段國內原油的自給能力已經到了一個瓶頸階段。而原油進口量卻呈跳躍式發展,從2003年開始,年均以近3000萬噸的量增長。據國際能源署(IEA)的預測,中國石油需求增速未來若保持不變,石油進口依存度升至80%的可能性是存在的。

全球GDP前三甲美日中三國近年石油凈進口量雖都呈上升態勢,但中國增加幅度最大,1993至2008年,中國石油凈進口量增加了16倍,遠超美國的83%和日本的8%。相關數據顯示,2007年我國原油消費行業分布情況中,工業占主要份額,占到41%,交通運輸業占到33%。這都表明,除了有限的自給能力,快速發展的社會經濟是推動我國原油對外依存度攀升的另一個因素。有專家表示,由于石油資源的稀缺性,原油生產成本的大幅提升不會抑制原油需求,相反原油需求對其價格敏感性實際上在降低。比較數據可發現,交通運輸業的需求在世界原油總消費中的比重上升,而其需求剛性較大。最明顯的例子就是汽車銷售行業,盡管國內汽油價格一漲再漲,我國汽車的銷量卻是節節高升,2010年更是突破1800萬輛。2011年的車市,據業內人士分析,仍會繼續火爆,銷量增速將在10%以上,預計將在2000余萬輛。

擴大進口有助于

工業體系均衡發展

發展的需要讓我國原油進口依存度的持續提升成為必然趨勢。中海油能源經濟研究院首席能源研究員陳衛東向本報記者表示,要接受原油對外依存度高升這個現實。何謂能源安全?他說,多數人還認為要保障能源安全必須擴大再生產能力建設,即要“獨立自主”。陳衛東告訴本報記者,二十世紀90年代初以前,我國還是石油凈出口國。文革結束后,華國鋒主持經濟工作,曾提出要建設十個大慶,希望通過出口原油創匯,這被后人稱作“洋躍進”的行為最終沒能成為現實。陳衛東感到欣慰:“幸好后來沒有找出十個大慶,這樣我國工業經濟才得以平衡發展的。”在他看來,原油凈出口減少,凈進口增加并非壞事。

林伯強也表示了類似的看法,他指出,作為石化企業原料的原油進口比例增加,意味著現在中國石油石化工業在快速發展,企業原油加工煉制能力在不斷增強,并且存在巨大的發展潛力。成品油進口的絕對數量雖然不斷增加,但進口比例呈下降趨勢就是最好的例證。而上世紀80年代,我國是出口原油多,進口原油少;進口成品油多,出口成品油少的局面。原油是初級產品,未經加工就直接出口,經濟效益比較差,大大降低了原油應有的創匯能力,不利于提高石油工業的整體效益。陳衛東提醒記者,我國鄰邦就有活生生的教訓,俄羅斯擁有良好的資源稟賦,長期依靠賣資源賺錢。直到最近,俄總統梅德韋杰夫終于發現這種畸形發展的弊端,試圖轉變俄羅斯能源依賴型生產模式,但資源的極大豐富助長了惰性,求變的動力大打折扣。

轉變原油儲備方式

規避進口依存度風險

中經網數據顯示,在我國能源消費結構中,2008年石油的消費比重為19%,傳統發達國家一般都在40%左右。但專家普遍表示,石油對中國經濟貢獻率的遞增速度仍遠遠大于煤炭。而這正是時下流行的原油對外依存威脅論的起因。

林伯強就表示,中國石油進口的一大特點是進口來源非常集中,主要來自中東和非洲。2008年從這兩地進口原油1.46億噸,約占進口總量的74.2%。中東、非洲一旦發生戰亂,原油供給鏈中斷,無疑將給我國的經濟造成巨大的損失。這一幕并非天方夜譚,美、日、歐等西方發達國家和地區對上世紀70年代爆發的石油危機引發的巨大恐慌到現在仍記憶猶新。不少專家表示,保障國內供應的首要途徑是加大“海外找油”的力度,拿到更多的份額油。然而這一建議現在看來似乎不再穩妥了,原因有二:其一是原油生產國存在戰亂或政策變動的風險,后面一種風險主要指資產國有化,即便拿到了油田分成合同,也不能保證生產;其二就是目前國際油氣市場很難再拿到油田分成合同,多數合作已經開始轉化成油田服務合同。

然而上述風險并不足以成為質疑原油進口依存度過高的理由。林伯強和陳衛東均表示,相比份額油,還存在其他石油儲備方式。林伯強舉例說,中俄達成的貸款換石油協議就是一招,中方向俄方提供250億美元貸款,換取俄方二十年總額達3億噸的原油供應,3億噸原油相當于中國一年的石油消費量。在這項合作中,中國并不是在原油來源地投資或參股油田項目,而是簽訂了貿易合同,林伯強將其形象地稱為“合同儲備”。陳衛東強調,采取貿易形式的合同一旦合作生變可以成為打官司的依據。這無疑比份額油來得靠譜。

加快戰略石油儲備最靠譜

發達國家比我國更早經歷原油進口依存度快速攀升的階段。早在1956年蘇伊士運河危機爆發時,時任美國總統的艾森豪威爾就意識到降低原油進口依存度的重要性。然而五十多年過去了,美國依舊沒有做到這一點,目前原油對外依存度超過60%。與我國同屬亞洲的日韓兩國原油對外依存度更高,但這些國家的發展沒有因此受阻,相反經濟實現了非常大的增長。專家表示,這首先得益于完備的戰略石油儲備體系。1973年的石油危機使西方發達國家蒙受了巨大的經濟損失。痛定思變,正是在這之后,美、日、法、德等國紛紛開始建設戰略石油儲備。按照經合組織的規定,該組織成員國必須具備至少滿足其90天石油消費的儲備。以美、日、法、德為例,除了核電比重巨大的法國儲備天數略多于90天,其余三國都遠在標準之上,日本戰略石油儲備天數更是高達169天。

我國石油儲備建設相對滯后,與發達國家相比差距很大。據了解,2009年我國戰略石油儲備僅滿足12天的用量。其實,我國從1993年變成石油凈進口國之后就開始醞釀開展石油儲備工作,但直到2004年才正式得到批復。2002年我國開始實施第一批國家戰略石油儲備工程,基地分別在鎮海、舟山、大連、黃島。據相關資料顯示,我國戰略石油儲備基地總共規劃了三期,其儲量安排大致是:第一期1200萬噸,第二、三期均為2800萬噸。在近期舉行的2011全國能源工作會議上,國際能源局明確提出,“十二五”期間,我國要加強能源戰略儲備,全面推進國家石油儲備二期項目建設,做好三期工程前期工作。

去年我國進口原油2.39億噸,共花費超過1351億美元,接近1萬億人民幣,比上年增長51.4%。原油進口依存度增高帶來的直觀影響是,進口費用增多。對此專家表達了兩點意見:首先,儲備原油的融資手段多種多樣。截至2009年底中國外匯儲備接近24000億美元,既然部分進口原油的目的是用做戰略儲備,那么與其用我國龐大的外匯儲備投資美國國債或者干脆什么都不做,不如建立外匯儲備購買石油儲備的轉換機制。林伯強介紹,在建立戰略石油儲備的資金來源上,美國依靠財政部,日本依靠收取石油稅,我國不妨動用外匯。其次,現貨進口石油仍是我國目前石油進口的重要模式,陳衛東告訴本報記者,石油的金融屬性主要通過石油期貨來體現。按照國際慣例,期貨是石油定價的重要指標,目前的趨勢是現貨價格跟著期貨走。據他介紹,我國進口石油貿易除了現貨和長期合同,基本不涉及期貨以及低買存儲等交易方式。不參與國際市場的期貨貿易,就不可能掌握定價權。恢復國內原油、成品油的期貨市場,努力將我國市場的原油、成品油交易價格作為亞洲市場價格的重要組成部分,并積極參與世界石油交易價格的形式就成了不少專家的心聲。