水解-酸化預處理工藝的機理與實際應用

連日新

摘 要:本文介紹了水解-酸化工藝的基本原理,綜述了水解-酸化作為難生物降解有機物廢水預處理工藝的應用情況及處理效果;分析了影響難降解有機物水解-酸化處理效果的部分因素;闡述了用水解-酸化預處理的方法對處理難生化降解的有機廢水是一種有效的手段.

1 前言

難降解的有機化工污水處理,是環保高新產業技術中的一部分。污水處理的本質是采用各種技術手段將污水中的污染物質分離出來,或將其轉化為無害的物質,使之得到凈化。在污水中,存在著各種有機物和無機物,難降解有機物是指在一般生化處理過程中不能分解且對生化反應有抑制或毒害作用的有機物,如有機農藥、多氯聯苯等。 國內外處理難降解的有機物通常有兩類方法,一類是采用吹脫、吸附、膜分離、氧化、焚燒、電化學處理等物理化學法;另一類是立足于生化法,通過預處理或生物處理的一些強化手段,提高生物對難降解有機物的分解能力。近年來,國內外的環保科研人員研究了一種介于厭氧和好氧之間的水解-酸化工藝,作為難降解有機物的預處理工藝,它對提高后續生化處理的能力有顯著效果。 2 水解-酸化工藝機理

2.1 水解-酸化工藝的基本原理

水解-酸化工藝可以從有機物的厭氧分解過程的分析得出。有機物的厭氧分解一般可以分解為三個階段,第一階段是由兼性細菌產生的水解酶類將大分子物質或不溶性物質水解成低分子可溶性的有機物,這一階段主要是促使有機物增加溶解性。第二階段為產酸和脫氫階段。它把水解形成的溶性小分子由產酸菌氧化成為低分子的有機酸等,并合成新的細胞物質。第三階段是由產甲烷細菌把第二階段的產物進一步氧化成甲烷、二氧化碳等,并合成新的細胞物質。難降解的有機化合物通常都是一些大分子的有機化合物、纖維素等,這類污染物的降解首先要經過水解過程,而好氧微生物的水解能力很弱,致使有機物降解緩慢。[1]厭氧生物處理恰恰利用了水解-酸化階段,使一些難降解的物質得到降解。只要適應水解-酸化的微生物菌群生成,就可以使一些難降解的物質得到降解。1967年,人們發現氯代烴在厭氧條件下可以脫氯而分解為較易生物降解的中間體。[2]在水解和酸化階段,主要微生物為水解菌和產酸菌,他們均為兼性細菌,利用水解菌和產酸菌,將大分子、難降解的有機物降解為小分子有機物,改善廢水的可生化性,為后續處理創造有利條件。 2.2 水解-酸化預處理工藝的特點

水解和酸化處理過程不需要曝氣但又不絕對厭氧,它不以產甲烷為目標,僅是厭氧處理的中間過程.與完全厭氧工藝相比,有如下特點:

(1)難降解的有機廢水經水解-酸化處理后,BOD5/CODcr比值,有明顯的提高;

(2)不需要嚴格的厭氧條件,工藝運行比較穩定,對環境溫度在15℃~35℃之間、pH在6.5~9.0之間的變化范圍內不很敏感,便于操作控制;

(3)相對厭氧處理而言,水力停留時間短,對工業污水中的有機污染物,根據其分子結構、分子量大小,水解反應一般在4-12h完成。所需反應器體積較小,可節省工程投資; (4)水解和產酸菌的繁殖速度比產甲烷菌快,馴化培養時間較短。采用軟性纖維填料的膜法水解-酸化生物工藝,由于生物量大、容積負荷高,能適應進水CODcr濃度的變化,且抗沖擊負荷的能力也較強。

(5)水解-酸化池不產生厭氧反應那樣的臭味,它可以設計成敞開式。水解-酸化池的設計深度要盡量深一點,在4-8m之間。

3 水解-酸化預處理的應用

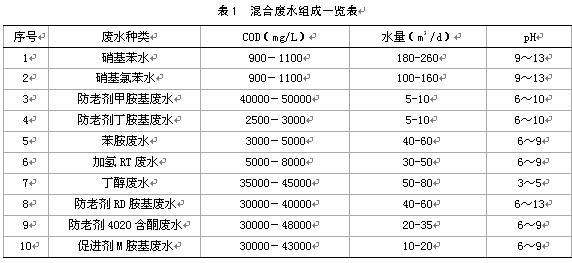

南京某化工廠的生物膜水解-酸化和生物膜好氧曝氣、塔式活性污泥法串并聯工藝組合,在處理難生化降解的有機混合廢水中取得了較好的效果。其混合的化工廢水組成見表1。